最終更新日:

公開日:

デジタルサイネージのネットワーク型とは?仕組み・必要機材・費用・導入メリットを徹底解説

「複数店舗や複数拠点で同じ情報を届けたい、販促施策をよりスピーディーに回したい。」

そんな企業のデジタル活用において、ネットワーク型デジタルサイネージが注目されています。

クラウド経由でコンテンツを一括管理できるため、USBや紙掲示と比べて更新作業を大幅に効率化でき、リアルタイム配信や時間帯別・拠点別の表示切り替えも可能です。

とくに小売店や飲食チェーン、オフィスビル、病院、自治体など、情報更新の頻度が高い施設では、コスト削減と情報伝達スピードの両立に大きく貢献します。

本記事では、ネットワーク型デジタルサイネージの仕組みやメリット、必要な機材、導入手順までをわかりやすく解説します。

ネットワーク型デジタルサイネージとは?遠隔で配信・更新できる次世代の映像掲示

デジタルサイネージには大きく分けてスタンドアロン型とネットワーク型の2種類があります。

まず、スタンドアロン型(USBメモリ更新)は、現地でUSBメモリなどの媒体を差し替えてコンテンツを更新する方式です。

初期費用は抑えられますが、拠点ごとの巡回作業や貼り替え漏れが発生しやすく、複数店舗運用や更新頻度が高いケースでは負担が大きいというデメリットがあります。

一方、ネットワーク型はインターネット経由で遠隔更新ができる方式で、複数拠点の一括管理やリアルタイム配信、時間帯や曜日別の表示切り替えが可能です。

多店舗展開や施設運営で、近年最も採用が進んでいる方式です。

さらに、ネットワーク型は運用目的に応じて以下3つの構成に分かれます。

クラウド型|コスト効率と運用性を両立する主流方式

クラウド型は、インターネット経由でクラウドCMSにアクセスし、コンテンツを管理・配信する方式です。管理用PCさえあれば、どこからでも更新できるため、現在もっとも主流の運用モデルです。

導入時のサーバー構築が不要なため、初期投資を抑えられる点が大きなメリットです。月額課金型で必要な範囲から始められ、拠点数が増えてもスムーズに拡張できます。また、CMSによる一括管理で、複数拠点への同時配信やスケジュール設定、緊急時の告知挿入など柔軟な運用が可能です。ソフトウェアは自動更新されるため、常に最新の環境で利用でき、システム保守の手間も大幅に削減できます。

店舗・施設運営側は専門知識がなくても扱いやすく、スモールスタートから大規模展開まで対応できる、もっともバランスの良い方式といえます。

オンプレミス型|高セキュリティ環境向けのローカル運用

オンプレミス型は、自社内にサーバーを設置し、ローカルネットワーク内でコンテンツを管理する方式です。インターネットと切り離して運用できるため、セキュリティを最優先する企業や公共施設で採用される傾向があります。

外部ネットワークに接続しない環境でも確実に稼働し、機密性の高い情報を取り扱う現場でも安心して運用できます。ただし、サーバー構築やシステム保守に一定のコストと専門知識が必要になるため、導入時の負担は大きくなります。また、拠点が複数に分かれている場合は、それぞれに配信環境を整える必要がある点も考慮が必要です。

高い情報保護が求められる金融機関、自治体、医療機関などで特に採用される方式です。

ハイブリッド型|クラウドの利便性とローカルのデータ保存が可能

ハイブリッド型は、クラウドとオンプレミスの両方のメリットを組み合わせた方式です。基本はクラウドで運用しつつ、ローカルにもデータを保持することで、ネットワーク障害時でも表示を継続できる高い冗長性が特長です。

遠隔管理による柔軟なコンテンツ更新と、ローカル再生による確実な表示を両立するため、安定稼働が必須の環境で採用されます。ネットワークトラブルや災害時でも重要な情報を途切れさせず、施設運営の信頼性向上につながります。

大規模な商業施設、駅・空港、公共施設など、利用者が多くサービス停止が許されない環境で適した方式です。

ネットワーク型デジタルサイネージのメリット

ネットワーク型デジタルサイネージの最大の強みは、遠隔管理による運用効率化と、マーケティング効果の最大化にあります。スタンドアロン方式では実現できない柔軟なコンテンツ運用により、店舗や施設の価値向上にもつながります。

以下では、企業がネットワーク型を選ぶ主なメリットを解説します。

複数拠点・多数台数の一括管理が可能

ネットワーク型デジタルサイネージの最大のメリットは、複数拠点・多数台のコンテンツ管理を一元化できることです。チェーン展開する企業や、商業施設・オフィスビル・病院など複数フロアを持つ施設では、掲示内容の統一と運用効率化が欠かせません。

従来のUSB更新型では、店舗ごとに更新作業をすることで巡回コストや更新漏れ、情報のズレといった課題が発生していました。

ネットワーク型なら、管理担当者は本部PCから数クリックで以下を実行できます。

できること

- 全国/複数拠点のサイネージを一括操作

- コンテンツ配信、差し替えの自動化

- 画面ごとの表示状況の確認

- 運用権限の設定(本部/店舗)

紙告知のように配布や掲示作業がなく、情報が即時に統一できるため、ブランド管理やオペレーション品質が向上します。

リアルタイム更新・スケジュール配信の活用ができる

ネットワーク型デジタルサイネージの大きな強みが、遠隔から即時にコンテンツ更新ができる点です。

キャンペーンの変更や緊急情報の配信など、スピーディーな情報伝達が必要な場面で高い効果を発揮します。

たとえば、次のような運用が可能です。

- 商品価格やセール告知を数分以内に反映

- 天候やニュース、SNSキャンペーンの反響に応じて表示内容を即時切り替え

- 館内イベントのタイムテーブル変更、フロア案内を現場に行かずに修正

- 災害時やトラブル時の緊急速報を多拠点一斉配信

スタンドアロン型のように店舗スタッフがUSBメモリを差し替える必要がなく、情報の鮮度が店舗の信頼性・来店体験に直結します。

また、ネットワーク型ならスケジュール配信にも長けています。

曜日・時間帯・季節・イベントに合わせて、自動でコンテンツを出し分けられるため、見せたいタイミングで見せたい相手に最適な情報を届けられます。

ターゲットや時間帯に応じた配信が可能

ネットワーク型デジタルサイネージは、視聴者(ターゲット)・時間帯・場所に応じた最適なメッセージ配信が可能です。

これにより「見る人に合った情報」を効果的に届けられ、販促効果や顧客体験の最大化につながります。

従来のポスター掲示やUSB更新では、「全店舗・全時間帯で同じ内容を固定表示」せざるを得ませんでした。

そのため、来店層が変化するタイミングや、イベント・季節の変化に対応しきれない課題がありました。

ネットワーク型は、データや状況に基づき配信内容を自動で切り替えられるため、高度なマーケティング施策が実現できます。

データ活用・視認性向上・印刷コスト削減ができる

ネットワーク型デジタルサイネージは、単なる「電子ポスター」ではありません。

運用ログや視聴データを活用し、販促の効果検証や顧客導線の最適化ができるマーケティングツールとして機能します。

従来の紙媒体では効果測定が困難でしたが、デジタル化により配信した施策がどれだけ効果を発揮したかが可視化できます。

取得できる主なデータ

- 配信ログ(日時/端末/表示コンテンツ)

- 再生回数・再生時間

- スケジュール実績

- クリック/QRコード読み取り計測

- 来店動線データ(AIカメラ連携)

AIカメラや人感センサーと組み合わせることで、視聴者の人数・属性分析も可能です。

ネットワーク型デジタルサイネージの導入には何が必要?そろえるべきアイテムを紹介

ネットワーク型デジタルサイネージを導入する際は、画面だけを用意すれば良いわけではありません。

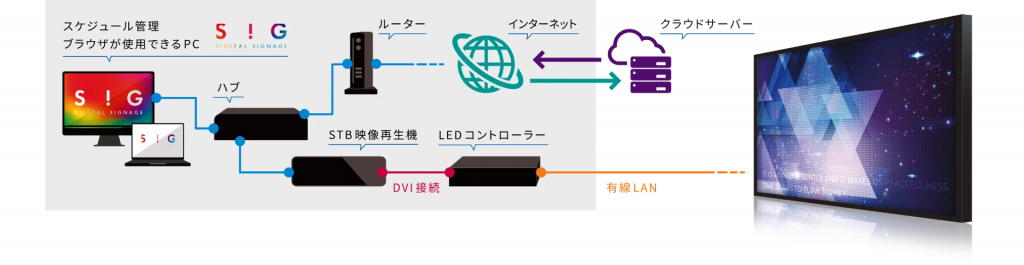

配信管理システム(CMS)・再生機器(STB)・ネットワーク環境など、複数の要素を組み合わせることで運用が成立します。

ここでは、導入に必要な機材・環境をわかりやすく整理します。

ディスプレイ(表示用モニター)

まず必要となるのが、コンテンツを表示するディスプレイです。

用途や設置環境によって選ぶポイントが変わります。

| 種類 | 特徴 | 適用例 |

|---|---|---|

| 業務用ディスプレイ | 長時間稼働対応・高輝度・耐久性 | 店舗/オフィス受付/イベントホール |

| 屋外用ディスプレイ | 高輝度・防水・防塵 | 商業施設エントランス/駅前ビジョン |

| タッチディスプレイ | 操作可能/案内システム対応 | 案内カウンター/商業施設インフォ |

一般的なテレビでも表示はできますが、長時間利用による焼き付きや故障リスクを考えると、耐久性や明るさ、視認性に優れた専用機器が安心です。

設置環境に応じて、屋内用・屋外用・高輝度モデル・縦向き対応・タッチパネルタイプなどを選びます。

屋外や明るい場所では高輝度、防塵・防水性能が重要です。表示サイズや設置場所に合わせて、スタンドや壁掛け金具の用意も必要になります。

セットトップボックス(STB)

セットトップボックス(STB)はクラウドから配信されたコンテンツを受信し、ディスプレイで再生するための再生端末です。

主な役割

- 配信データの受信・保存

- スケジュールに応じた自動再生

- 端末の遠隔管理・監視

ネットワーク型デジタルサイネージでは必須の機器で、安定した映像再生やスケジュール配信を担います。

OSはAndroidや独自OSが主流で、長時間稼働に耐える設計がポイントです。4K出力対応やリモート管理、自動起動・再生機能などの有無も確認しましょう。

USBメモリ型と比べて管理性が高く、複数台の一括制御が可能な点が特徴です。設置環境に応じて、耐熱性や省スペース性も検討します。

コンテンツ管理システム(CMS)

CMS(コンテンツ管理システム)は、ネットワーク経由でコンテンツを管理・配信するためのシステムです。サイネージ運用の中枢となり、ブラウザから複数拠点の画面を一括コントロールできます。

主な役割

- 画像・動画などのコンテンツ登録と配信

- 時間帯や曜日に合わせたスケジュール設定

- 端末のオンライン状態や稼働状況の確認

- 権限付与などのユーザー管理

クラウド型CMSが主流で、インターネット環境があればどこからでも操作が可能です。非デザイナーでも使いやすいUIが採用されているサービスも多く、テンプレート機能で簡単に配信画面を作成できます。

選定時は、操作性、対応ファイル形式、セキュリティ(通信暗号化/操作ログ)、多端末管理機能、将来の拡張性(月間配信量・連携機能)をチェックしましょう。

安定した運用のために、サポート体制や障害時の対応力も重要です。

通信環境

ネットワーク型デジタルサイネージの運用には、コンテンツの受信・更新を行うための通信環境が必要です。安定したネットワークを確保することで、遠隔更新やスケジュール配信がスムーズに行えます。

主な役割

- CMSからの配信データ受信

- 端末の稼働状況・オンライン状態の送信

- 緊急メッセージや最新情報のリアルタイム反映

利用できる接続方式は、有線LAN、Wi-Fi、LTE/5G回線などがあります。最も安定しているのは有線LANですが、店舗レイアウト上LAN敷設が難しい場合はWi-Fiやモバイル回線を選択します。屋外や移動設置の場合はLTE/5Gが有効です。

選定時は、通信の安定性、セキュリティ、回線速度、データ容量、障害時のバックアップ手段(予備回線やキャッシュ機能の有無)をチェックしましょう。通信が不安定だと表示遅延や配信失敗につながるため、インフラの品質が安定運用の鍵となります。

管理用パソコン

管理用パソコンは、CMSにアクセスしコンテンツの登録・スケジュール設定・端末管理を行うための機材です。ネットワーク型デジタルサイネージを運用するうえで、現場に行かずにコンテンツを更新できる“操作拠点”となります。

主な役割

- コンテンツのアップロード・編集

- スケジュール配信の設定

- 端末ステータスの確認と遠隔操作

- アカウント管理や設定変更

運用負荷が大きい動画編集などを行う場合はスペックが必要ですが、CMS操作のみなら一般的なビジネスPCで十分です。OSはWindowsかMacが多く、最新ブラウザが動作する環境であれば問題ありません。セキュリティ面では、VPNや二段階認証、社内ネットワーク管理ルールに沿った運用が重要です。

複数担当者が運用する場合は、専用PCやID管理ルール、バックアップ体制を整えると運用トラブルを防げます。

ネットワーク型デジタルサイネージの導入の流れ

プロテラスでは、デジタルサイネージの企画から機器手配、設置、運用サポートまで一貫して対応します。初めての導入でもスムーズに進められるよう、専任担当が目的整理から伴走します。

1. 課題ヒアリング・要件整理

販促・案内・社内掲示などの導入目的や設置場所、想定台数、運用体制をヒアリング。訴求内容や導入ゴールを明確化し、最適な配信設計の方針を固めます。

2. 設置環境調査・企画設計

現地調査により、視認性、動線、電源やネットワーク環境、設置条件を確認。画面サイズやレイアウト案、必要なネットワーク構成をご提案します。

3. 機器・CMS選定とお見積り

ディスプレイ、STB、CMSなどを用途に合わせて提案。レンタル・購入の両プランで比較し、運用コストも含めた最適な構成を提示します。

4. 導入作業(工事・設定)

施工チームが設置を行い、動作確認までワンストップで対応。ネットワーク設定や端末管理も実施し、運用開始状態へセットアップします。

5. コンテンツ制作・運用支援

画像・動画制作、表示スケジュール設計、遠隔更新まで対応可能。導入後も運用相談やトラブル対応を行い、サイネージ効果最大化をサポートします。

プロテラスは全国対応で、ショールームでの体験や小規模から始められるプランも用意しています。導入後の運用を見据えたサポート体制で、安心してスタートできます。

ネットワーク型デジタルサイネージに関する気になる疑問

ネットワーク型とスタンドアロン型の違いは?

ネットワーク型は、クラウドを通じて遠隔でコンテンツ更新ができる方式です。

複数拠点を一括管理でき、情報統一や運用効率化に優れています。一方、スタンドアロン型(USB更新など)は小規模向けで、更新は現地作業が必要です。

店舗数が増えるほど、ネットワーク型がコスト効率で有利になります。

インターネット環境がない場所でも利用できますか?

基本はネットワーク環境が必要ですが、LTE/5Gルーターを使用して運用する方法もあります。

屋外設置やイベント会場など、固定回線がない場所でも柔軟に導入可能です。

ネットワーク型デジタルサイネージのセキュリティは大丈夫?

通信の暗号化やユーザー権限管理、端末制御ができるCMSを選べば安全に運用できます。

医療機関や金融機関のように高いセキュリティ基準が必要なケースでも専用ネットワークやVPN構成を選ぶことで対応できます。

ネットワーク型デジタルサイネージは動画も配信できますか?

可能です。フルHDや4K動画、静止画、HTMLコンテンツなど用途に応じて配信できます。

ただし、高解像度動画はデータ量が多いため、クラウドCMSで動画変換機能があると運用がスムーズです。

ネットワーク型デジタルサイネージの機材はどれくらい持つ?

業務用ディスプレイは長時間稼働に対応しており、一般的に5〜7年程度の運用が想定されています。

端末(STB)は環境によりますが3〜5年が目安です。耐熱・放熱設計や保守体制も導入時のチェックポイントです。

運用担当者がいなくても使える?

CMSの操作はシンプルなものが多く、テンプレートやスケジュール機能を使えば日常運用は難しくありません。

プロテラスのようにコンテンツ制作代行や更新代行が可能なサービスを選ぶと、社内リソースが少ない場合でも安心です。

ネットワーク型デジタルサイネージをを導入するならプロテラスへお任せ

ネットワーク型デジタルサイネージは、複数拠点・複数台の画面を一括で管理でき、リアルタイム更新や時間帯別配信など柔軟な運用が可能です。紙媒体やUSB更新と比べて、業務負荷の削減・情報統一・プロモーション精度の向上など、現場と本部どちらにも大きなメリットがあります。

導入する際は、ディスプレイやSTBといった機材だけでなく、CMSの使いやすさ・通信環境・運用体制まで含めて検討することが大切です。特に多店舗展開する企業や、告知更新が頻繁に発生する施設では、早期に投資回収が見込めるケースも少なくありません。

プロテラスでは、導入目的の整理から機器選定、設置、運用支援まで一貫してサポートしています。小規模なスタートから大規模拠点展開まで対応可能で、コンテンツ制作や更新代行のプランもご用意しています。

「まずは1台で試したい」「どんなCMSが最適か知りたい」「運用面もまとめて相談したい」といったご要望にも柔軟に対応します。ネットワーク環境の有無や、現地の条件に合わせた最適な設計も可能ですのでぜひお気軽にお問い合わせください。

SiG

オンプレミス

クラウド

デジタルサイネージ

ネットワーク

ハイブリッド

リアルタイム配信

一括管理